404 Not Found

- 네덜란드는 자기 축구를 잊어버린 걸까?

- 출처:축구전문가 박문성 |2014-07-07

-

404 Not Found 404 Not Found

nginx 인쇄

네덜란드가 이겼다. 그런데 아쉽다. 뭔가 빈 듯하다 해야 하나. 네덜란드축구 하면 딱 하고 떠오르던 게 없다. 네덜란드대표팀이 자기 정체성을 잃어 버렸단 말이 흘러나오는 이유다.

자기 축구 상실의 시대

이겼다. 하지만 매우 힘든 싸움이었다. 승부차기 위해 골키퍼까지 바꿔야 할 만큼 절박했다. 4강에 올랐지만 뭔가 시원스럽진 않다. 단순 승부차기 승리 때문은 아니다. 네덜란드 특유의 축구가 보이지 않았다. 그래서 찜찜하다. 이겼어도 뭔가 빠진 듯한, 오렌지군단 정체성의 상실이다.

루이 반할 감독은 네덜란드대표팀 전통의 4-3-3 시스템에 기초한 토털풋볼 흐름 대신 스리백에 기초한 빠른 역습 축구로 이번 대회를 치르고 있다. 네덜란드의 토털풋볼과 4-3-3은 오랜 흐름이다. 1970년대를 거치며 리누스 미헬스 감독과 요한 크루이프 시절 자리 잡은 형태로 전원 공격, 전원 수비라는 현대축구 전술의 근간을 제시한 큰 물줄기기도 하다. 네덜란드 현지에서는 4-2-3-1을 따로 구분하지 않을 만큼 4-3-3에 대한 지향이 강하다. 그런데 반할 감독이 바꿨다. 전격적 변화를 택했다.

이유는 여러 가지다. 직접적 배경은 대체 불가 자원으로 평가 받았던 중앙 미드필더 케빈 스트루트만의 부상 아웃이다. 경험 많은 반 더 바르트마저 부상으로 최종 엔트리에서 제외되면서 반할 감독은 대회를 앞두고 전격적으로 포메이션과 전술의 변화를 꾀했다. 브라질월드컵 유럽 지역예선에서 팀 내 가장 많은 시간을 출전한 스트루트만과 베테랑 반 더 바르트의 공백에 따른 미드필드진 보강을 위해 반할 감독은 허리에 숫자를 많이 두는 3-5-2 혹은 3-4-3 포메이션을 주 전형으로 택했다. 반할 감독이 지역예선 주 포메이션이자 네덜란드대표팀 전통의 4-3-3 대신 스리백 카드를 과감히 들고 나올 수 있었던 또 다른 배경에는 페예노르트에서 뛰면서 스리백을 경험한 마르틴스 인디, 데 브라이, 얀마트 등이 있었기 때문이다.

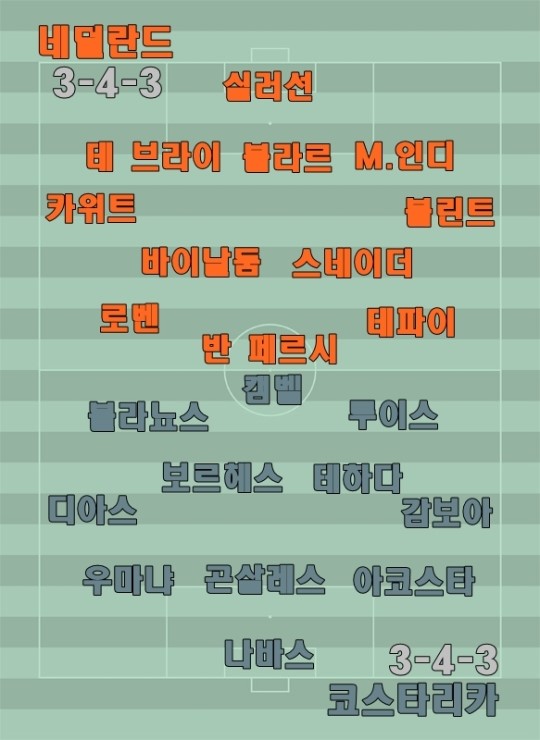

네덜란드의 스리백 카드는 주효했다. 조별리그 스페인전과 칠레전서 완승을 거두는 등 16강전까지 4전 전승을 거뒀다. 수비 시 5백의 밀집 수비와 역습으로 나갈 때 세로 방향의 빠른 공격 전환, 좌우 윙백의 수준 높은 공격 작업, 최전방 공격수 로벤과 반 페르시의 순도 높은 결정력으로 세대교체 흐름이라던 과도기의 네덜란드를 단박에 우승 후보로 끌어올렸다. 하지만 그 무섭던 기세가 8강전에선 자취를 감춘 듯 사라졌다. 같은 스리백의 코스타리카를 만나 평범한 팀이 돼버린 네덜란드다. 네덜란드와 같은 3-4-3 시스템으로 선발라인업을 짠 코스타리카는, 네덜란드가 조별리그 과정에서 그랬듯 수비를 우선 두껍게 한 뒤 속공으로 상대를 괴롭히는 전술을 구사했다. 네덜란드는 결과적으로 말리고 말았다.

닮은꼴에 당했다. 네덜란드는 자신들이 상대를 괴롭혔던 방식으로 똑같이 코스타리카가 나오자 자기 페이스를 잃어버리고 말았다. 코스타리카가 5백으로 측면 수비를 무겁게 하자 네덜란드의 윙백은 기능하지 못했다. 네덜란드의 공격은 단조롭게 흘렀고 공격은 로벤에게 집중됐다. 상대를 앞쪽으로 끌어낸 뒤 로벤과 반 페르시의 날카로운 후방 침투로 실마리를 찾아야하는 네덜란드지만 코스타리카가 뒷문을 잠그고 나오지 않자 연장까지 120분 간 고전을 거듭했다. 이번 대회 최고의 키퍼 중 한 명인 코스타리카 수문장 나바스의 슈퍼세이브와 골대 맞는 슈팅 등의 장면이 네덜란드로선 못내 아쉬웠겠지만 결코 상대를 압도했다거나 경기를 지배했다고는 하기 어려운 일전이었다.

축구의 균일화 현상

경기를 치르다 보면, 대회를 갖다 보면 좋고 나쁠 때가 반복되고 위기 또한 찾아오기 마련이다. 그런 점에서 8강 코스타리카전에서 보여준 네덜란드의 경기력 갖고만 비판을 가하는 건 가혹할 수 있다. 전술과 전력의 상대성을 고려하면 4강 진출이라는 결과를 우선해 평가할 수도 있다. 하지만 네덜란드가 자기 축구의 색깔을 잃어버린 채(엄밀히 말하면 대체한 것이지만) 어색한 옷을 입은 듯한 현재의 모습은 세계 축구 전술 역사에 있어 아쉬운 일이기도 하다. 바로 이번 브라질월드컵에서 나타나고 있는 자기 축구 정체성 상실의 흐름과 궤를 같이 하고 있기 때문이다.

이번 브라질월드컵을 통해 나타난 흐름 중 하나는 개성과 다양성의 상실이다. 개인기의 남미, 힘의 유럽 하는 식의 구도는 이미 2000년대 들어 힘을 다했지만 그래도 브라질 축구하면, 잉글랜드 축구하면, 스페인 축구하면, 이탈리아 축구하면, 아르헨티나 축구하면, 네덜란드 축구하면 딱 하고 떠오르는 이미지가 있었다. 브라질은 개인기, 스페인은 패싱, 이탈리아는 카테나치오, 네덜란드는 토털풋볼 식의 연결이다. 하지만 이번 대회서는 이러한 구분과 개성이 사라져 보이질 않는다. 이탈리아는 점유율 축구를 했으며 잉글랜드는 수비에 치중하는 축구를 했다. 브라질과 네덜란드는 공수 균형에 초점을 맞춘 팀플레이에 주력했고 미국은 클린스만 스타일의 점유와 공격 축구를 했다.

브라질이건 스페인이건 여느 나라 유수의 프로팀들이 구사하는 전술과 별반 다르지 않은 형태로 경기를 치렀다. 특정 나라하면 딱 하고 떠오르는 연관성이 무너진 것이다. 서로의 정체성에 매이지 않는, 어느 팀이든지 선택하면 구사할 수 있는(물론 그 경쟁력과 수준에는 차이가 존재하겠지만) 보편적 전술을 들고 나온 것이다. 엇비슷한 전술 선택 속에서 누가 그 전술을 보다 잘, 효과적으로 구사하느냐에 따른 승패가 나뉘는 경기가 이어졌다. 정체성과 같은 본질적인 다름은 없었다. 같은 걸 누가 더 잘하느냐의 승부였다. 전통적인 그 나라 고유의 컬러가 사라진 보편화된 전술의 경쟁력 싸움이라는 점에서 이를 <축구의 균일화> 정도로 표현할 수 있다.

한국대표팀의 정체성은 무엇이라 해야 하나?

칠레, 네덜란드, 코스타리카, 멕시코 등이 공격적 스리백을 들고 나오며 ‘스리백의 재해석’이란 말을 나오게 했지만 이는 이미 남아공월드컵 때 칠레의 비엘사 감독이 선보인 전술적 흐름이다. 이보다도 전부터 공격적 스리백은 존재하기도 했다. 제로톱(전통적 중앙 공격수를 두지 않는 공격 전술) 컷백(골라인을 타고 들어가 뒤로 짧게 내주는 크로스) 컷인(측면에서 풀백과 센터백 사이를 파고드는 움직임) 등의 플레이가 눈에 띄었지만 이 또한 각국의 프로리그에서 이미 일상화된 전술적 움직임이다.

이러한 축구의 균일화 현상은 이번 대회에서 아프리카와 아시아에도 지대한 영향을 미친 동시에 몰락의 요인이기도 했다. 아프리카는 고유의 개개인의 개성을 극대화한 공격축구가 사라지고 유럽축구도, 남미축구도 아닌 어중간한 축구가 돼버렸고 아시아 축구 또한 나라마다 갖고 있던 특색과 강점은 잃어버린 채 유럽과 남미 쫓아가기에 급급하다 하나 같이 무너지고 말았다. 앞선 축구를 보며 부족한 것을 채우는 것은 언제나 맞지만 자기 강점과 정체성마저 잃어버리면 만년 따라가는 위치에 머물 수밖에 없다. 예컨대 이번 브라질월드컵을 치른 한국대표팀의 정체성과 전술적 색체를 무엇이라 불러야 하는지 묻는다면 그 답 찾기가 쉽지 않을 것이다.

축구 전술의 진화와 발전이 꼭 서로 다른 정체성과 개성 속에서만 이루어진다고는 단정 지어 말할 순 없다. 전 영역에 걸친 통합 흐름만큼이나 지구촌 축구 시장 또한 빠르게 하나로 묶여가는 흐름 속에서 자기 정체성과 개성을 유지하는 건 매우 힘든 일이기도 하다. 하지만 과거 축구 전술 역사의 진보가 그랬듯 서로의 약점을 집요하게 파고들고 자신의 강점을 극대화하기 위한 다름의 확장은, 브라질의 공격축구와 이탈리아의 수비축구로 대변되는 축구 전술의 발전을 이루어 냈다. 유럽 내에서는 체구가 작은 축에 속하는 스페인이 자신들의 조건을 최대한 살리기 위해 패싱과 점유율 축구를 극대화했고 브라질축구와 밀접한 포르투갈 축구가 기술 축구를

접목시킨 것도 그 연장선상이라 할 수 있다.

서로 다른, 다름이 경쟁해 또 무언가를 탄생시킬 수 있는 구도와 판이 사라지는 건 그래서 위험하고 또 축구의 재미를 반감시킬 수 있다. 만날 똑같은 스타일과 팀이 싸우면 무슨 재미가 있겠는가. 그러다 보면 진화가 아닌 정체의 위험도 따라 커질 수밖에 없다.

더욱이 월드컵 아닌가. 전 세계 다국적군을 한 데 모은 프로팀이 아닌 그 나라의 정체성을 표현하고 대표하는 곳이라면 좀 더 달라도 되지 않겠는가. 그 최종의 결과 못지않게 대표팀마다의 개성과 다양성을 확인하고 또 지켜보고 싶은 무대가 월드컵 말고는 없기도 하지 않은가?

저마다 다름이 싸우는 월드컵의 바람은 그래서다.